Buchtipp des Monats - Belletristik

Jahresarchiv

- Belletristik

- Sachbuch

2017

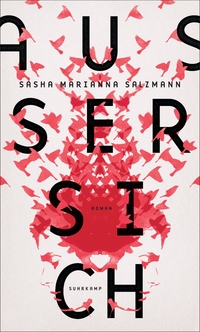

Sasha Marianna Salzmann

Ausser sich

Roman

Die sind zu zweit, von Anfang an, die Zwillinge Alissa und Anton. In der kleinen Zweizimmerwohnung im Moskau der postsowjetischen Jahre verkrallen sie sich in die Locken des anderen, wenn die Eltern aufeinander losgehen. Später, in der westdeutschen Provinz, streunen sie durch die Flure des Asylheims, stehlen Zigaretten aus den Zimmern fremder Familien und riechen an deren Parfumflaschen. Und noch später, als Alissa schon ihr Mathematikstudium in Berlin geschmissen hat, weil es sie vom Boxtraining abhält, verschwindet Anton spurlos. Irgendwann kommt eine Postkarte aus Istanbul - ohne Text, ohne Absender. In der flirrenden, zerrissenen Stadt am Bosporus und in der eigenen Familiengeschichte macht sich Alissa auf die Suche - nach dem verschollenen Bruder, aber vor allem nach einem Gefühl von Zugehörigkeit jenseits von Vaterland, Muttersprache oder Geschlecht.

Wer sagt dir, wer du bist? Davon und von der unstillbaren Sehnsucht nach dem Leben selbst und seiner herausfordernden Grenzenlosigkeit erzählt Sasha Marianna Salzmann in ihrem Debütroman Ausser sich. Intensiv, kompromisslos und im besten Sinn politisch.

Pressestimmen

Hier schreibt jemand, der etwas zu erzählen hat.

DIE WELT

Die Erwartungen an das Romandebüt von Sasha Marianna Salzmann sind hoch, und sie werden nun mit Ausser sich mehr als erfüllt.

Ulrich Seidler, Frankfurter Rundschau

... es sind vor allem die Verdichtung, die lebendige Sprache und der liebevolle Blick auf die Generationen und die Geschichte selbst, die Ausser sich zu einem packenden Roman machen.

Nadine Lange, Der Tagesspiegel

Sasha Marianna Salzmann hat eine überbordene Form gefunden, über das zu sprechen, was nicht zu sagen, nur literarisch zu zeigen ist. ... In diesem Sinne ist Ausser sich ein junges Buch und eine einzigartige Markierung gegenwärtigen Erzählens.

Hubert Winkels, Süddeutsche Zeitung

... ein kunstvoll komponierter Entwicklungsroman.

Lukas Latz , Der Freitag

Eckdaten

Sasha Marianna Salzmann: Ausser sich. Roman.

Berlin: Suhrkamp, 2017.

ISBN: 978-3-518-42762-0

Quelle : Suhrkamp Verlag

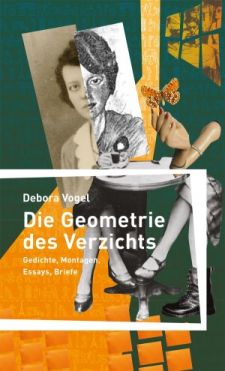

Debora Vogel

Die Geometrie des Verzichts

Gedichte, Montagen, Essays, Briefe

Aus dem Jiddischen und Polnischen übersetzt und hrsg. von Anna Maja Misiak

»Debora Vogel, eine faszinierende europäische Schriftstellerin der Avantgarde und emanzipierte Intellektuelle, dass sie heute fast unbekannt ist, ist eigentlich nur dadurch zu erklären, dass sie ausgerechnet Jiddisch zur Literatursprache wählte, sich unter Männern zu behaupten hatte, in der galizischen Provinz schrieb, und dass ihr gewaltsamer Tod 1942 ihrem Schaffen ein Ende setzte. Nur der innigen Freundschaft mit dem heute weltberühmten Bruno Schulz (1892-1942) ist es zu verdanken, dass ihr Name nicht gänzlich in Vergessenheit geriet.

Ihre beiden Gedichtsammlungen Tagfiguren (1930) und Schneiderpuppen (1934) sind hier auf Jiddisch - in Umschrift - und in der Übersetzung zu lesen. Vogels Lyrik spiegelt ihre Faszination für geometrische Figuren wider, drückt Liebesverluste oder ihr wachsendes Unbehagen mit dem Kapitalismus aus. Ihre Großstadtgedichte fangen urbane Bilder aus Paris und Berlin ein. Ihrem Lebensmittelpunkt Lwow (Lemberg) und ihren familiären Wurzeln spürte sie 1937 in einem Essay nach.

Ihre experimentellen Montagetexte "Akazien Blühen" (1935) waren den meisten Zeitgenossen zu entindividualisiert, handlungsarm und scheinbar intentionslos. Vogels Essays zeigen die Modernität und Breite auch ihres theoretischen Schaffens. Darin beschäftigte sie sich neben soziologischen Themen - so dem Judenhass - intensiv mit Kunst (Chagall, Witkacy, Malevic, Henryk Streng, B. Schulz), Film und Literatur, so u. a. mit D. H. Lawrence, Thomas Mann, Brecht, B. Traven, E. Lasker-Schüler, Celine, Rudolf Brunnngraber. Vogels Poetik und die Hürden des Literaturbetriebs teilen sich in ihren Briefen mit, u. a. an Bruno Schulz oder die Vertreter der jiddischen Moderne in New York. Mit dieser Ausgabe ist Debora Vogel erstmals angemessen auf Deutsch zu entdecken. «

Pressestimmen

Ich bin mir fast sicher, dass dieses Buch einen der drei Hotlistpreise der unabhängigen Verlage bekommen wird, (...) Vielleicht sogar einen Preis für philosophische Ästhetik, und nicht nur, weil es auch kühne theoretische Texte enthält und zeitgenössische Auseinandersetzungen, die sich kaum heutiger lesen können.

Jan Kuhlbrod, Signaturen

Auf jeder Seite dieses inspirierenden Lesebuchs sieht man sich mit Formen und Farben konfrontiert, für Debora Vogel die "Seele und Sprache der Dinge".

Katrin Hillgruber, Der Tagesspiegel, Kultur

Diese Texte faszinieren, aber sie irritieren auch durch Wiederholungen, Wortschatzverknappung und die immer wieder auftauchenden vermenschlichten Farben, Objekte und Dinge. Gerade über diese gesteigerte und forcierte Monotonie ihrer Texte vermag Debora Vogel jedoch ausserordentlich früh die Folgen unserer selbstoptimierenden Moderne treffsicher zu beschreiben.

Annette Werberger, Neue Zürcher Zeitung

Ein großartiges Werk europäischer Literatur.

Sophie Weilandt, ORF TV

Eckdaten

Debora Vogel: Die Geometrie des Verzichts - Gedichte, Montagen, Essays, Briefe.

Aus dem Jiddischen und Polnischen übersetzt und hrsg. von Anna Maja Misiak.

Wuppertal: Arco, 2016, ISBN 978-3-938375-61-7

Quelle : Arco Verlag

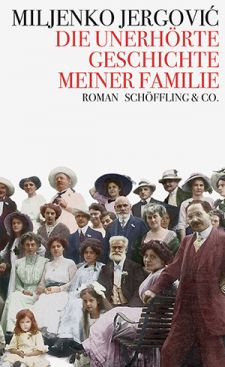

Miljenko Jergović

Die unerhörte Geschichte meiner Familie

Roman

Aus dem Kroatischen von Brigitte Döbert

»Weil in jeder Familiengeschichte alles Wichtige der Weltgeschichte steckt«, hat Miljenko Jergović sich auf die Spuren seiner Familie begeben. Als seine Mutter, zu der er kein einfaches Verhältnis hat, im Sterben liegt, reist er nach Sarajevo und bringt sie zum Erzählen über die Vorfahren. Dort, wo jede Straße ihn in die Vergangenheit seiner traumatisierten Heimat führt, setzt er sich in einem schmerzlichen Prozess mit ihrem Erbe auseinander: Kinder des einstigen Habsburgerreichs, waren sie als Eisenbahner Zugereiste, und jeder Krieg stellte ihre Identitäten und Loyalitäten neu auf die Probe.

Das Gefühl von Fremdheit ist dem großen europäischen Erzähler Miljenko Jergović geblieben, auch wenn er sich an den Konflikten der Gegenwart auf seine Weise reibt. Fakten mit Fiktion vermischend und in konzentrischen Kreisen erzählend, zeigt er in diesem großen Weltentwurf, was das Leben in einem Vielvölkerstaat für den Einzelnen bedeutet, vor allem wenn er nicht zur Mehrheit gehört, sondern zu den »Anderen«.

(Klappentext)

Pressestimmen

Ein aus Fakten und Fiktion gewobenes Panorama südosteuropäischer Geschichte. (...) Große, kluge Literatur, die souverän das kulturelle Erbe der Balkan-Region zitiert, travestiert, in Frage stellt.

Hendrik Werner, Weser Kurier

Das ist ein großes Buch, und so viele große Bücher liest man nicht, aber wenn man eines erwischt, dann weiß man das sofort. (…) Das ist auf jeder Seite ein Buch über diesen permanenten Identitätsstress, der uns heute, damals und immer umtreibt und klein und groß macht und umbringt und rettet. (…) ein Buch über die immerzitternde Vorläufigkeit jeder Heimat.

Saša Stanišić, Die Zeit

Weltliteratur. (...) Gut, dass es den endlos talentierten, mutigen und witzigen Miljenko Jergović gibt.

Andreas Breitenstein, NZZ

Ein großartiges Werk europäischer Literatur.

Sophie Weilandt, ORF TV

… rigoros, packend, moralisch und furios.

Erich Klein, ORF Ex libris

Eine intime Historiografie von Sarajevo (...). Die Schichten (...) sind so raffiniert wie Blätterteigschnecken des bosnischen Bureks und so tiefgründig wie die Muster aus dem Mokkasatz.

Anne-Katrin Godec, WDR 3

Durch seine Erzählperspektiven platziert er eine Kamera mitten im Geschehen und wandert (...) in die Köpfe seiner Figuren, (...) und stellt dadurch eine sehr direkte Nähe her.

Cornelia Zetzsche, BR Diwan

Eckdaten

Miljenko Jergović: Die unerhörte Geschichte meiner Familie.

Roman Aus dem Kroatischen von Brigitte Döbert Schöffling, 2017, 1144 S.,

ISBN: 978-3-89561-396-8

Quelle : Schöffling

Liliana Corobca

Der erste Horizont meines Lebens

Roman

Die zwölfjährige Cristina kümmert sich um alles: Sie kocht, putzt, füttert die Hühner, die Schweine und die Hunde und wenn es sein muss, dann prügelt sie sie sich auch mit den Jungs, um Dan und Marcel, ihre Brüder, zu verteidigen.

Ein Mädchen das versucht Elternersatz für ihre jüngeren Brüder zu sein. Die Geschwister leben in einem Dorf in Moldawien, während die Mutter in Italien fremde Kinder hüten muss und der Vater in Sibirien arbeitet. Dabei ist Cristina eigentlich in Cousin Lucian verliebt, träumt vom ersten Kuss und einer besseren Zukunft. "Das Warten ist wie ein kleines Tier, weder ein Haustier noch ein wildes Tier, mal brav und schläfrig, mal böse und entfesselt“.

In einprägsamen, farbigen Bildern und ohne zu beschönigen schildert Liliana Corobca Christinas harte Realität. Sie verleiht den Kindern an den Rändern Europas, die alleine oder bei Verwandten zurückbleiben eine würdige Stimme.

(Klappentext)

Pressestimmen

Erschütternd schön. Es ist ein berührendes Zeugnis der Selbstbehauptung. Cristina ist eine moldawische Pippi Langstrumpf. In ihrer Welt allerdings macht das Alleinsein keinen Spaß.

Carsten Hueck, Deutschlandradio Kultur

Corobcas Roman berichtet nicht nur mit Zärtlichkeit und Witz vom Schmerz und von der Geduld verlassener Kinder, er zeichnet mit hellwachem Realismus auch den wirtschaftlichen, sozialen und moralischen Zerfall des bäuerlichen Milieus nach.

Andreas Breitenstein, Neue Zürcher Zeitung

Liliana Corobca hat nicht nur eine beeindruckende Heldin erschaffen, sondern auch ein ebenso bewegendes wie anrührendes Zeitdokument. Ein Zeitdokument über das Leben von Kindern im heutigen Europa, das im Herzen des Lesers Unruhe stiftet und viele Fragen aufwirft.

Mirko Schwanitz, Kulturradio RBB

Mit zärtlicher Neugier wählt Liliana Corobca die Worte; die Zärtlichkeit schützt sie vor dem Zynismus, die Neugier vor der Gutwilligkeit.

Michael Köhlmeier

Liliana Corobca gelingt es mit ihrem beharrlichen Blick aufs Detail, der fast schon an die emotionale Schmerzgrenze reicht, die kosmische Einsamkeit dieser Kinder in Worte zu fassen.

Dirk Schümer, Die Welt

Der Ton der Erzählerin, halb naiv und halb altklug, halb erschüttert und halb ungerührt hart, ist genau der, den man einer zu früh reifen Zwölfjährigen zutraut. … Dazu passt der alltäglich-trockene Realismus Corobcas, dessen Höhepunkt die anschaulichen Bilder sind.

Hans-Peter Kunisch, Zeit Online

In emotionaler und kunstvoller Sprache erzählt Corobca ergreifend vom Kinderalltag in einer kaputten Erwachsenenwelt, von Empörung, Sehnsucht, Zärtlichkeit und Wut.

Carsten Hueck, WDR

Ein unsentimentales, aber zärtliches, wunderbares Buch aus unserer europäischen Nachbarschaft.

Cornelia Zetzsche, BR Diwan

Eckdaten

Liliana Corobca: Der erste Horizont meines Lebens – Roman

Übersetzt aus dem Rumänischen von Ernest Wichner Wien: Zsolnay, 1915. – 192 S.,

ISBN 978-3-552-05732-6

Quelle : Hanser Literaturverlage

Lutz C. Kleveman

Lemberg

Die vergessene Mitte Europas

Die Biographie einer Stadt

Einst Teil des Habsburger Reichs, galt Lemberg als »Jerusalem Europas«, wo Polen, Juden, Ukrainer und Deutsche zusammenlebten. Namhafte Künstler und Wissenschaftler prägten eine Moderne, die der in Berlin und Wien in nichts nachstand. Dann verlor Lemberg wie so viele mitteleuropäische Städte durch Krieg, Holocaust und Vertreibung fast alle Einwohner – und damit sein Gedächtnis. Siebzig Jahre später, inmitten der Ukraine-Krise, sucht Lutz C. Kleveman die verschüttete Vergangenheit der Stadt freizulegen. Was er dabei entdeckt und brillant erzählt, ist nicht weniger als die Geschichte Europas bis heute.

(Klappentext)

Pressestimmen

Lutz C. Kleveman erschließt lebendig und sehr persönlich die Geschichte dieser faszinierenden Stadt, die so viele Vergangenheiten hatte, Bühne so vieler Kulturen, Träume und Tragödien war. Ein immenses Lesevergnügen.

Philipp Blom, Der taumelnde Kontinent

Ein ebenso sorgfältiges wie umfassendes Geschichtsbuch über eine faszinierende Stadt, hinter deren bezaubernder Fassade sich Ungeheuerlichkeiten entluden.

Sabine Adler, Deutschlandfunk

Eine bemerkenswerte Neuerscheinung [...] in angelsächsischer Tradition erzählt.

RBB Inforadio, Quergelesen

Was die vorliegende Studie auszeichnet, sind die Neugier, mit der sich der Autor der Stadt nähert, und die steigende Leidenschaft, mit der er der Vergangenheit auf die Spuren kommen will [...] Klevemann ist ein mitreißender Bericht über seine Reise ins alte Lemberg gelungen.

Deutsche Vereinigung für politische Bildung

Den ›Mantel des Schweigens‹ [...] hat Kleveman mit seinem Buch weggezogen. Dafür gebührt ihm der allergrößte Respekt.

Badische Zeitung

(...) so informationsdicht und spannend geschrieben, dass man darin mehr über die Stadtgeschichte erfährt als bei jeder Bildungsreise.

NZZ am Sonntag

Eckdaten

Lutz C. Kleveman: Lemberg, Aufbau Verlag, 2017,

ISBN 978-3-351-03668-3

Quelle : Aufbau Verlag

Daniel Schreiber

Zuhause

Die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen

Roman

Unsere Beziehung zu dem, was wir als Zuhause bezeichnen, ist kompliziert geworden. Immer weniger Menschen auf der Welt fühlen sich heute noch sinnstiftend mit dem Ort verbunden, an dem sie geboren wurden. Menschen ziehen um, Menschen werden verdrängt. Die Gegenwart ist geprägt von der unbekannten Atmosphäre einer grundlegenden Unsicherheit – umso stärker wünschen wir uns einen Ort, an dem wir uns mit unseren jeweils eigenen Geschichten aufgehoben fühlen.

In seinem persönlichen Essay beschreibt Daniel Schreiber den Umschwung einer kollektiven Empfindung. Zuhause ist nichts Gegebenes mehr, sondern ein Ort, zu dem wir suchend aufbrechen.

Schreiber blickt auf Philosophie, Soziologie und Psychoanalyse, zugleich erzählt er seine eigene Geschichte von Vorfahren, die ihr Leben auf der Flucht verbrachten. Von der Kindheit eines schwulen Jungen in einem mecklenburgischen Dorf. Und von der Suche nach einem Zuhause in London, New York und Berlin.

(Klappentext)

Pressestimmen

Es ist möglich, intelligent und spannend über Heimat und Heimatlosigkeit zu sprechen, ohne in rechten Gewässern zu fischen. Der Essayist Daniel Schreiber tut das in seinem eben erschienenen Buch 'Zuhause'.

Margarete Stokowski, Spiegel Online, 04.04.17

Daniel Schreiber hat das Talent, einen mit seinen Essays in den Bann zu ziehen.

Jörg Magenau, RBB Kulturradio, 30.03.17

In sehr schön geschriebenen Erinnerungen und stringent daraus entwickelten kulturkritischen und philosophischen Reflexionen nimmt uns Schreiber mit auf seine ganz persönliche Suche nach einem Zuhause und einer Antwort auf die Frage, warum diese Suche für ihn so schmerzhaft war. ... Es sind Schreibers unverwechselbarer Stil, der schonungslose Ehrlichkeit mit einer großen Diskretion verbindet, und der in jedem Absatz spürbare innere Drang, den eigenen Schmerz zu verstehen, die bewirken, dass man das Buch mit klopfendem Herzen liest und gar nicht mehr weglegen möchte. ... Schreiber beherrscht die Kunst, große Fragen zu stellen, ohne jemals explizit werden zu müssen. ... Nicht nur deshalb lohnt es sich, das Buch zu lesen. Es ist ein weiterer Beweis dafür, dass einem schöne Sprache und gute Literatur auch ein Zuhause sein kann.

Christine Regus, taz, 14.03.17

Schreiber gelingt es, schonungslos autobiografisch zu erzählen, ohne eine selbstmitleidige Nabelschau zu betreiben. ... Verklärende Heimat-Sehnsucht lässt Daniel Schreiber nicht zu, er versucht den Zuhause-Begriff zu fassen. ... Essayistisch, intellektuell-nüchtern und doch persönlich.

Anke Jahns, NDR1 Radio MV, 14.03.17

Ein Essay, den man nach der Lektüre nicht sofort ins Bücherregal stellen mag, weil die Gedanken, die er zum Schwingen gebracht hat, nach der letzten Seite noch lange in Bewegung sind. ... Man merkt erst nach der Lektüre, wie dicht diese 140 Seiten sind, und wird belohnt damit, wie schonungslos uneitel der Autor seine Biografie reflektiert, wie nah man als Leser sein darf, wenn er sich Halt suchend durch seine Krise hangelt. ... Seine Geschichte mag speziell sein, doch die Erkenntnisse bei der Frage, wie und wo man sich ein Zuhause aufbauen kann, sind universell und machen den Essay lohnenswert.

Fritz Habekuss, Die Zeit, 09.03.17

Zuhause' ist eine elegant geschriebene, anregende Meditation über einen schwierigen Begriff in einer für viele Menschen immer unheimlicher werdenden Welt. Und zugleich die Rekonstruktion von Schreibers eigener Suche nach einem Ort, dre für ihn so etwas wie Stabilität und Bindung bedeuten könnte.

Oliver Pfohlmann, Neue Zürcher Zeitung, 08.03.17

Der ganze Text ist im Kern eine fortwährende Suchbewegung. Kein Zufall, dass man Schreiber immer wieder auf langen Spaziergängen durch London oder später durch Berlin begleitet. Diese Spaziergänge gleichen seinen Exkursen oder seiner Art zu denken, sie haben ein fernes Ziel, steuern aber über lehrreiche, überraschende Umwege darauf zu. ... Es ist sehr lohnend und seitenweise sogar beglückend, diesem Autor auf seinem mäandernden Weg nach Hause zu folgen.

Alex Rühle, Süddeutsche Zeitung, 18.02.17

Eckdaten

Doma, Akos: Der Weg der Wünsche Roman.,

Rowohlt, Berlin , 2016, 336 S.

ISBN-13: 978-3-87134-839-6

Quelle : Rowohlt Verlag

Akoz Doma

Der Weg der Wünsche

Roman

Es beginnt mit einem Kindergeburtstag im Kreis der Familie, doch nicht nur die Kirschbäume werfen ihren Schatten: Für die Eltern Teréz und Károly ist das Leben im sozialistischen Ungarn unerträglich geworden. Niemand darf von ihren Fluchtplänen erfahren – schon gar nicht die Kinder Misi und Borbála, die einem Urlaub am Plattensee entgegenfiebern und sich bald wundern müssen, als der geliebte See am Fenster vorbeifliegt. Mit viel Wagemut schaffen es die vier über die Grenze nach Italien – dort stellt sie der sich endlos dehnende Sommer im desolaten Auffanglager auf eine Probe, die keinen von ihnen unberührt lässt: Károly und Teréz werden sich fremd; der achtjährige Misi erfährt die volle Härte der Erwachsenenwelt; Borbála verliebt sich zum ersten Mal. Auch längst Vergangenes bricht auf: Teréz musste als junges Mädchen vor der heranrückenden Ostfront fliehen, Károly wurde mit seiner Mutter zwangsausgesiedelt. Die Familie droht zu zerbrechen, noch bevor sie ihr Ziel – Deutschland – erreicht ...

Akos Doma, der selbst als Jugendlicher mit seiner Familie Ungarn verließ, erzählt die Geschichte einer dramatischen Flucht. Hellsichtig und mit großer sprachlicher Kraft zeigt sein Roman, was Heimatlosigkeit und Ungewissheit im Menschen anrichten können – und wie sie ihn verändern.

(Klappentext)

Pressestimmen

Menschlichkeit und Moral ... Doma entstaubt diese Vorstellungen auf unangestrengte Weise. Dass er dafür eine klassische, besonnene, einfühlsame Erzählweise gewählt hat, ist nur konsequent.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Er sollte Pflichtlektüre sein, der neue Roman von Akos Doma ... Das einfühlsame, vielschichtige Porträt einer Flucht.

Die Presse

Ein geradlinig erzählter, ungemein spannender und äußerst erhellender Roman.

Tagesspiegel

Eckdaten

Doma, Akos: Der Weg der Wünsche Roman.,

Rowohlt, Berlin , 2016, 336 S.

ISBN-13: 978-3-87134-839-6

Quelle : Rowohlt Verlag

Emilia Smechowski

Wir Strebermigranten

Ergänzender Titel

Emilia Smechowski über die Geschichte ihrer Familie, die in den 1980ern aus Polen nach Deutschland kam. "Wir Strebermigranten" – ein beeindruckendes Debüt

Emilia war noch Emilka, als ihre Eltern mit ihr losfuhren – raus aus dem grauen Polen, nach Westberlin! Das war 1988. Nur ein Jahr später hatte sie einen neuen Namen, ein neues Land, eine neue Sprache: Sie war jetzt Deutsche, alles Polnische war unerwünscht. Wenn die neuen Kollegen der Eltern zum Essen kamen, gab es nicht etwa Piroggen, sondern Mozzarella und Tomate. Und als Emilia ein Deutschdiktat mit zwei Fehlern nach Hause brachte, war ihre Mutter entsetzt: Was war schiefgelaufen? Ergreifend erzählt Emilia Smechowski die persönliche Geschichte einer kollektiven Erfahrung: eine Geschichte von Scham und verbissenem Aufstiegswillen, von Befreiung und Selbstbehauptung.

Pressestimmen

'Wir Strebermigranten' ist vieles in einem: Die Autobiographie einer noch jungen Frau, ein Essay, eine Familien- und eine Emanzipationsgeschichte, ein Beitrag zur aktuellen Flüchtlingsdebatte und das psychologische Porträt einer ganz bestimmten Einwanderungsgeneration... Dem jahrelangen Versteckspiel ihrer Familie setzt Schmechowski nun die geradezu schmerzliche Offenheit ihres Buches entgegen.

Peter Körte, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Emilia Smechowskis zwischen Essay und Roman changierendes Buch besticht durch seinen schnörkellosen Stil. Oft sind es ihre beiläufig-lakonischen Beobachtungen, die ein stimmiges Gesamtbild einer deutschen Migrationskultur ergeben.

Harry Nutt, Frankfurter Rundschau

Ein Buch, das dazu beitragen wird, mehr polnische Geschichte in Deutschland zu erfragen und erfahren.

Joachim Dicks, NDR Kultur

Es ist die Geschichte einer Befreiung - und zugleich eine Reflexion über Migranten, Integration und Heimat.

Isabel Fannrich-Lautenschläger, Deutschlandfunk

Wirklich ein tolles, ein fesselndes, ein sehr offenes Buch.

Katty Salié, ZDF aspekte

Emilia Smechowski ist die mutigste Autorin ihrer Generation.

Maxim Biller

Eckdaten

Emilia Smechowski: Wir Strebermigranten. -Berlin: Hanser, 2017. - 224 S. - ISBN 978-3-446-25683-5

Quelle : Verlag

Jan Koneffke

Ein Sonntagskind

Roman

Winter 1944/45: Um seinen unreifen Sohn Konrad vor den Werbern der SS zu retten, drängt dessen Nazi-skeptischer Vater ihn, sich freiwillig Reserveoffizier bei der Wehrmacht zu werden; kurz darauf rät er ihm sogar zur Fahnenflucht – Hitlerjunge Konrad graut es zwar vor Kampfeinsätzen, zugleich ist er aber über den mangelnden Patriotismus des Vaters entsetzt und überlegt ernsthaft, ihn anzuzeigen.

Der Krieg macht durch Zufälle aus dem Feigling einen Helden, er bekommt sogar das Eiserne Kreuz Erster Klasse. Prahlend berichtet er darüber in Briefen an ferne Kameraden. Nach dem Kriegsende jedoch sieht die Welt anders aus. Der vorher verachtete Vater wird zum Leitstern. Konrad schämt sich zutiefst für seine Kriegstaten und verschweigt sie hartnäckig – erst recht, als er (gefordert von einem ehemaligen Widerständler) Philosophiedozent wird, Schwerpunkt Ethik.

Konrad gerät in Frankfurt, inzwischen Professor, ins linke Milieu – und mitten in die Wirren der Studentenbewegung. Als die Staatssicherheit der DDR über einen ehemaligen Kriegskameraden an kompromittierende Informationen über ihn gelangt, wird es brenzlig, aber es gelingt dem Sonntagskind Konrad, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Kein Wunder, dass er – Jahre später – die Nachricht vom Fall der Mauer nicht nur mit Freude hört. Erst sein Sohn wird die prahlenden Jugendbriefe seines Vaters finden – und darin einen Menschen, den er nicht kennt und dessen wahre Identität er rekonstruieren will.

(Klappentext)

Pressestimmen

Eine kritische Überprüfung der condition humaine. (…) Man könnte [das Buch] als Parabel auf die bundesrepublikanische Geschichte lesen, aber das würde die Komplexität des Romans verfehlen, in denen auch auf die Verstörungen der Allerjüngstzeit eingegangen wird.

Der Tagesspiegel

Jan Koneffke hat mit grossem epischem Atem und immenser Fabulierlust die aufwühlende Lebensgeschichte des Konrad Kannmacher und seiner Familie akribisch aufgezeichnet.

NZZ

Koneffke ermöglicht ein Verstehen (was nicht mit Verständnis gleichzusetzen ist), was in dieser Generation passiert ist.

Lothar Struck, Glanz & Elend

Der dritte ist der spannendste und persönlichste Band der Trilogie um die Familie Kannmacher/Koneffke. […] Man muss das Buch [aber] auch als gelungene Recherche zu den Motiven des jahrzehntelangen Schweigens der Generation Grass lesen.

Nicole Henneberg, FAZ

Eine wichtiger Roman, nicht zuletzt auch als Beitrag zur Debatte um Schuld und Versäumnis.

ORF

Ein gelungener Roman nicht nur über eine zerrissene Vaterfigur, sondern auch über eine Generation, die sich entschlossen in die Zukunft stürzte, weil ihre Jugend und Erinnerungen gänzlich entwertet waren.

Süddeutsche Zeitung

Die Anschaulichkeit und die erzählerische Wucht des Romans reißen den Leser mit. (…) Koneffke erweist sich als ein erfahrener, warmherziger und sprachgewaltiger Erzähler.

Deutschlandfunk

Das Buch ist ein Meilenstein meiner Lektüreerfahrung schon jetzt.

Lioba Happel

Historisch klug und literarisch virtuos: Wer immer noch nichts von Jan Koneffke gelesen hat, muss dies nun dringend nachholen.

Falter

Eckdaten

Jan Koneffke : Ein Sonntagskind – Roman,

Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2015, ISBN 9783869711072

Quelle : http://www.kiwi-verlag.de

Über den Autor

Jan Koneffke, geboren 1960 in Darmstadt, studierte und arbeitete ab 1981 in Berlin. Nach seinem Villa-Massimo-Stipendium 1995 lebte er für weitere sieben Jahre in Rom und pendelt heute zwischen Wien, Bukarest und dem Karpatenort M?neciu. Jan Koneffke schreibt Romane, Lyrik, Kinderbücher, Essays und übersetzt aus dem Italienischen und Rumänischen. Er wurde mit zahlreichen Preisen und Stipendien ausgezeichnet, zuletzt dem Usedomer Literaturpreis 2013 und dem Uwe-Johnson-Preis 2016.

Jens Mühling

Schwarze Erde

Eine Reise durch die Ukraine

Das Porträt eines Landes in der Zerreißprobe.

«Wird jemand für das vergossene Blut zahlen? Nein. Niemand.» Michail Bulgakow schrieb das in Kiew, in den Wirren des russischen Bürgerkriegs, als sich in der Ukraine im Wochentakt die Grenzen verschoben.

Den Deutschen gehörte damals ein Stück des Landes, den Polen schon nicht mehr, obwohl ihnen früher ein sehr großes gehört hatte. Ein kleineres den Österreichern, den Litauern lange fast alles, den Russen später der Rest, den Sowjets am Ende das Ganze. Allein den Ukrainern gehörte nichts. Ein Jahrtausend lang lebten sie zwischen Grenzen, die sich unter ihren Füßen stetig verschoben.

Und die nun wieder in Bewegung geraten sind.

Als Staat existiert die Ukraine erst seit 1991; was sie vorher war, ist unter ihren Bewohnern so umstritten wie unter ihren europäischen Nachbarn. Jens Mühling erzählt von Begegnungen mit Nationalisten und Altkommunisten, Krimtataren, Volksdeutschen, Kosaken, Schmugglern, Archäologen und Soldaten, deren Standpunkte kaum unterschiedlicher sein könnten. Sein Buch schildert ihren Blick auf ein Land, über das wir kaum etwas wissen – obwohl es mitten in Europa liegt. Aus persönlicher Perspektive macht Jens Mühling das Land für den Leser geographisch wie geschichtlich erfahrbar.

Mühling zeigt die Hintergründe des Konflikts auf, besucht Orte und begegnet Menschen, deren Schicksal prägnant für die historische und bis heute anhaltende Identitätssuche des Landes ist – und lässt so Geschichte lebendig werden.

(Klappentext)

Pressestimmen

Ein Kaleidoskop eines Landes, das mit sich selbst im Unreinen zu sein scheint.

Deutschlandradio Kultur

Die eine Erzählung von der Ukraine gibt es in diesem Buch nicht, sondern Geschichten, von denen jede einen Teil des Landes zeigt und die alle für sich stehen können.

Süddeutsche Zeitung

Skurriles und Ernstes, Absurdes und Absolutes verbinden sich in Jens Mühlings Buch zu einem kaleidoskopartigen Bild eines Landes, das geradezu nach Erlösung dürstet.

NZZ

Während der Kampf um das ukrainische Selbstverständnis zwischen international renommierten, Europa zuneigenden Autoren und vom Kreml gern instrumentalisierten Euroskeptikern ausgefochten wird, bleiben die menschlichen Realitäten des Landes unterbelichtet. Diese Lücke zu schließen gelingt Jens Mühling.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Spektakuläres Reportagebuch.

Stern

Ein stimmiges Bild von einem Land, in dem vieles nicht stimmt. Das leisten nur wenige Reiseberichte

Süddeutsche Zeitung

Glänzend geschrieben.

Deutschlandfunk

Um die Seele dieses Landes zu verstehen, musste man bislang Gogol lesen. Jetzt sollte man Mühling lesen.

The Times

Lebhaft und bewegend.

Times Literary Supplement

Eckdaten

Jens Mühling: Schwarze Erde – Eine Reise durch die Ukraine

Reinbeck bei Hamburg,Rowohlt, 2016. ISBN 9783498045340

Quelle: http://www.rowohlt.de/hardcover/jens-muehling-schwarze-erde.html

Jakuba Katalpa

Die Deutschen

Geographie eines Verlustes

aus dem Tschechischen von Doris Kouba

Als die in alle Welt zerstreuten Kinder Konrad Mahlers um das Jahr 2000 zur Beerdigung ihres Vaters in ihre tschechische Heimat nach Prag zurückkehren, stellt sich plötzlich die Frage nach „den Deutschen“. Da hatte es doch diese deutsche „Großmutter“ gegeben, die immer Päckchen schickte. Die leibliche Mutter des Verstorbenen. Seine Tochter begibt sich nun auf die Suche nach dem verborgenen Teil ihrer Familiengeschichte und versucht, die damit verbundenen Traumata zu begreifen. Warum hat diese Klara Rissmann damals nach Kriegsende ihr Kind in Prag zurückgelassen? Die Lebensgeschichte der jungen Klara, die sich als Lehrerin während des Zweiten Weltkrieges in die annektierten Sudetengebiete versetzen lässt, ist verwoben mit den menschlichen Schicksalen dieser gewalttätigen Epoche. Es ist eine Geschichte des Verlusts für alle Beteiligten – unabhängig davon, auf welcher Seite sie stehen. Einigen wird ihr Leben genommen, andere geben es gar freiwillig, um nicht den Verlust der Heimat erleiden zu müssen. Wer überlebt, steht vor der Aufgabe, sich trotz der erlittenen Wunden ein neues Leben aufzubauen. Klara erweist sich darin als außergewöhnlich starke Persönlichkeit. Doch die Fragen ihrer Enkelin lassen sich letztlich nicht alle beantworten. Der "Tschechische Roman des Jahres 2013" (Cena Česká kniha) der jungen tschechischen Autorin Jakuba Katalpa nun auch in deutscher Sprache. Der mehrfach ausgezeichnete Titel, ursprünglich erschienen im Brünner HOST-Verlag, wurde bereits ins Slowenische, Bulgarische und Mazedonische übersetzt. Dabei dürfte er für das deutsche Publikum besonders interessant sein, geht es doch um eine deutsch-tschechische Familiensaga.

(Klappentext)

Pressestimmen

... Der Romanstil zeigt manche Merkmale heutiger Exilliteratur, die zugleich als Merkmale des postmodernen Schreibstils gelten - eine lakonische, nüchterne Sprache, fragmentarische Sätze, ein Sinn für Ironie und das Groteske, das fast paradoxe Nebeneinander von Banalem und Tragischem und eine Derbheit bei der Beschreibung von Sex und Tod. Die Lektüre führt auf eine spannende 'Achterbahn' mit Höhen und Tiefen, abrupten Wendungen, erweckten Hoffnungen und ernüchternden Enttäuschungen...

Der Ackermann, März 2016

... Der Vater ist tot und wird gerade eingeäschert. Er war Tscheche. Seine Mutter war eine Tschechin. Die ist auch tot. Vaters Mutter war aber eine Deutsche. Die lebt noch. Lebt die noch?

Mit diesem Verwirrspiel beginnt die junge tschechische Autorin Jakuba Katalpa (Pseudonym für: Tereza Jandová) ihren Roman 'Die Deutschen'...

Südwestpresse, Februar 2016

... Denn Katalpa, geboren 1979 in Pilsen, macht genau diesen Blick auf die Dinge zum Gegenstand ihres Romans. Sie beschäftigt sich mit den deutsch-tschechischen Beziehungen im und nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber statt wie viele vor ihr zu fragen, was passiert ist, wer schuldig war und wer Opfer, beschäftigt sie sich mit der Unmöglichkeit, diese Fragen zu beantworten...

...Stattdessen bleibt der Erzählerin und ihrer Stieftante nur die Erkenntnis, dass jede ihre eigenen Erinnerungen hat - und ein Satz, von dem man sich wünscht, dass ihn sich viele zu Herzen nehmen: 'Das, was jetzt von Belang ist, liegt nicht in der Vergangenheit.'...

Prager Zeitung, Dezember 2015

Stimmen zur tschechischen Originalausgabe

… Selten wurde dieser oft bearbeitete Stoff der Beziehungen zwischen Tschechen und Deutschen, inmitten von Krieg und Diktatur im Europa des letzten Jahrhunderts mit einem solchen Gespür für die persönliche Geschichte präsentiert, die hier nicht nur als Abriss erscheint, um die Historie zu beschreiben, sondern als glaubwürdige und große Chronik...

Klára Kubičková, MF Dnes

... Die miteinander verwobenen Schicksale, die vortrefflich gezeichnete Charakteristik aller Figuren, die glänzend aufgebaute Handlung, die geschliffene Sprache – das sind die Hauptmerkmale, die den Roman „Die Deutschen“ zum Juwel der tschechischen Literatur des vergangenen Jahres machen...

PhDr Jana Semelková, kultura21.cz

Eckdaten

Jakuba Katalpa : Die Deutschen Geographie eines Verlustes. Aus dem Tschechischen von Doris Kouba.

Landsberg am Lech : BALAENA, 2015.- ISBN 978-3-9812661-7-7

Quelle: http://www.balaena.de/BALpages/02-06_buch_diedeutschen.htm

Interview mit der Autorin : http://faustkultur.de/1072-0-Interview-mit-Jakuba-Katalpa.html#.WFETb7-qKbs

György Dragomán

Der Scheiterhaufen

Roman

Aus dem Ungarischen von Lacy Kornitzer

Rumänien nach dem Sturz des Diktators. Emma, eine dreizehnjährige Vollwaise, wächst im Internat auf. Ihre Eltern sollen bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein. Eines Tages erscheint eine Unbekannte, die sich als ihre Großmutter ausgibt. Widerstrebend folgt Emma ihr in eine fremde Stadt.

In der Schule wird Emma nicht nur gehänselt, sondern auch bedroht, denn ihre Großmutter gilt als Spitzel und Geisteskranke – das blutige Ende des alten Regimes liegt noch nicht lange zurück. Während Emma sich in der Schule zu behaupten lernt, eine leidenschaftliche Mädchenfreundschaft schließt und sich schüchtern verliebt, kämpft die alte Frau um ihr Vertrauen. In Monologen, die strudelnd in den Abgrund ziehen, gibt sie sich selbst preis – und die Geschichte eines Verbrechens, das sich vor Jahrzehnten draußen im Garten abgespielt hat, im Holzschuppen, unter dem Nussbaum.

Als Emma sich über das Verbot, den Holzschuppen im Garten zu betreten, hinwegsetzt, macht sie eine verstörende Entdeckung.

Die Geschichte, die nun beginnt, zieht Emma den Boden unter den Füßen weg: Stückweise kommt die Wahrheit über ihre Familie ans Licht – und über eine Gesellschaft, in der das gewaltsame Ende vieler ihrer Bürger nie verfolgt wurde.

„Die schmerzvollsten Geschichten“, heißt es einmal, „könne man nur so erzählen, dass der, der zuhört, das Gefühl hat, dass sie ihm selbst widerfahren, dass es seine eigenen Geschichten sind. Skrupulös, mit einer minimalistischen Erzähltechnik, die den Übertritt ins Magische, Phantastische erlaubt, schildert Dragomán das Fortwirken eines Traumas: schuldlos schuldig geworden zu sein.

Die mutige Heldin dieses Entwicklungsromans handelt so radikal wie der Protagonist des Weißen Königs. Bei György Dragomán sind es die Kinder, die mit ihrem unbestechlichen Sinn für Gerechtigkeit das Netz aus Lüge, Gemeinheit und Brutalität zerreißen. Eine knappe, einfache Sprache steht in spannungsvollem Kontrast zur doppelbödigen Realität und zur Mehrdeutigkeit des Wahrgenommenen. Das Unheimliche, Phantastische ist das Element, in dem Emma nach Klarheit sucht.

(Klappentext)

Pressestimmen

György Dragománs bitter-zarter Schauerroman leistet furios historische Aufklärung.

Andreas Breitenstein, Neue Zürcher Zeitung

Der rumänische Sozialismus: ein Albtraum, aber Quelle großer Poesie. Nach dem Weißen König versucht Dragomán noch einmal die Kinderperspektive – abermals genialisch.

Jens Jessen, DIE ZEIT

Der Scheiterhaufen ist ein Ereignis

Lothar Müller, Süddeutsche Zeitung

Sache dieses Autors sind nicht große erzählerische Bögen, sondern prägnante und atmosphärische Bilder ... Der Roman ist reich an Momenten phantasmagorischer Intensität.

Wolfgang Schneider, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Ein wuchtiger und großer Roman

Paul Jandl, Die Literarische Welt

Der Scheiterhaufen ist ein grossartiges und verstörendes Panorama der Liebe und der Grausamkeit.

Paul Jandl, Tages-Anzeiger

Der Scheiterhaufen ... birgt jede Menge Unerklärliches. Dabei verliert sich der Autor keineswegs in postmodernistischen Formspielen, er zollt vielmehr der erzählten Realität Tribut, insbesondere auf der Handlungsebene, und zwar auf zarte, feinfühlige, mitunter auch harte, schreckliche, in Dragománs lakonischer Sprache immer fesselnde Weise.

Tobias Schwartz, Der Tagesspiegel

Ein wuchtiger, grandioser Roman.

Profil 44/2015

Das Buch von György Dragomán wird nie märchenhaft. Es steht – mit all den Einzelheiten, die die Magie plausibel machen – in der düsteren Tradition von E. T. A Hoffmann oder in der des magischen Realismus von García Márquez.

Gundula Sell, Sächsische Zeitung

Eckdaten

György Dragomán: Der Scheiterhaufen – Roman. Aus dem Ungarischen von Lacy Kornitzer

Suhrkamp, 2015. ISBN: 978-3-518-42498-8

Quelle : http://www.suhrkamp.de